LO SPORT NEI TOTALITARISMI E LA SHOAH – dal Seminario “SPORT E SOCIETA’” – Milano, USR per la Lombardia in collaborazione con l’associazione Alexandria (a.s. 2013-2014)

di Enzo Pennone

Nella storia dei Giochi Olimpici moderni è abbastanza raro trovare un’edizione in cui il lungo percorso di avvicinamento al giorno dell’apertura sia stato scevro da difficoltà da contrordini da polemiche di ogni genere, sempre mare mosso ci fu per il nocchiero organizzatore, pensiamo già alla prima edizione quella del 1896 quando dapprima De Coubertin si affannò a convincere i delegati del primo Congresso Olimpico a mettere di lato Londra per sostenere Atene, e quando gli sembrava tutto risolto il primo ministro e Re Giorgio di Grecia gli dissero “non se ne parla proprio” era soprattutto questione di soldi che mancavano poi grazie al cielo spuntò un altro Giorgio, Averoff ricco mercante greco che viveva in Egitto aprì il rubinetto ed il mare si calmò, pensiamo all’edizione di Parigi di quattro anni dopo quando fu nuovamente Re Giorgio a mettere i bastoni tra le ruote, ma questa volta perché voleva averli lui i Giochi, come avrebbe voluto che tutte le edizioni da quella e per sempre si fossero tenute in Grecia, a quella del 1904 quando per i Giochi che sbarcavano nel nuovo mondo c’era in corsa Chicago sostenuta dal barone francese, ma contro di lui c’era Mr. Sullivan presidente dell’Amateur Athletic Union che i Giochi li voleva a Buffalo, e infine la contesa si accomodò quando il Presidente Theodore Roosevelt disse – facciamole a St.Louis queste Olimpiadi visto che la Luisiana fa ora parte degli Stati dell’Unione e che lì è già in programma la grande fiera internazionale, pensiamo a quella del 1908 che doveva essere di Roma ma poi fu di Londra perché Giolitti non ne volle sapere –ne abbiamo già tanti di problemi e seccature in casa nostra ci vogliamo pure mettere quelli delle Olimpiadi, e facendo un salto in avanti di quarant’anni pensiamo a quelle del ’48, i tedeschi e i giapponesi li lasciamo a casa perché hanno perduto la guerra, per l’Italia facciamo un’eccezione, i russi anche loro a casa perché il dittatore disse –noi ci andiamo solo se siamo certi di poterle vincere, la falce e il martello non possono certo stare lì ad applaudire i successi del mondo capitalista.

E pensiamo a quelle a noi un po’ più vicine, a quelle del ’76 a Montreal quando tre mesi prima dell’inizio una dozzina di paesi africani comunicarono –noi sì vorremmo partecipare ma siamo messi male anzi per dirla tutta siamo proprio con le pezze in quel posto lì e quindi non ci saremo, e tre giorni dopo l’apertura l’Africa tutta invece se ne tornò a casa perché avete invitato i neozelandesi che ancora schiacciano l’occhio a quegli infami di sudafricani razzisti, e poi a quelle famose dei grandi boicottaggi dell’80 e dell’84, a Mosca e a Los Angeles –io americano a Mosca non ci vado perché Leonida Breznev mi deve prima rendere conto e ragione del perché ha invaso l’Afghanistan, e io sovietico a Los Angeles non ci vado perché Leonida Breznev ci ha detto che non saremmo adeguatamente protetti in terra nemica, sarà pure fredda la guerra che stiamo combattendo ma sempre guerra è.

E nel ’96 la polemica è oramai globalizzata come l’economia e tante altre cose, e tutti in tutto il mondo dicono –ti pare normale che la Coca Cola valga di più dell’ideale olimpico, che Atlanta vale di più di Atene dove aspettavano di festeggiare il centenario, e nel 2008 da un continente all’altro andiamo a Pechino, ma in Cina c’è la pena di morte e ogni anno ne ammazzano non si sa bene quanti, ma l’abbiamo appena appena recuperata la Cina di Mao che prima non ne voleva sentire fin tanto che ci fossero circolanti i nazionalisti di Taipei, insomma è davvero arduo recuperare un’edizione olimpica che sia pervenuta al giorno dell’inaugurazione diciamo con il volto roseo sereno… che non abbia mai sentito dire da altre parti del mondo o anche da dietro l’angolo –ci andiamo o non ci andiamo, e se ci andiamo cosa diranno di noi e se non ci andiamo cosa facciamo a casa nostra, ne prepariamo una alternativa di Olimpiade, forse una volta ci si poteva anche riuscire ma oggi figuriamoci, rassegniamoci allora ad attendere altri quattro anni e chissà se ci saremo e come saremo tra quattro anni.

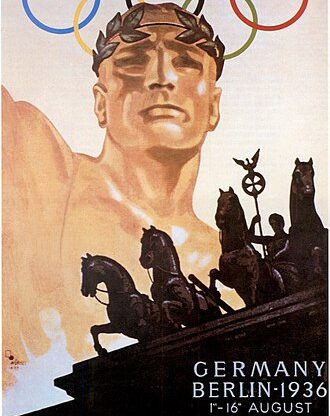

Ma quella di Berlino del 1936 fu, forse più di ogni altra, un’edizione contrastata e contestata.

Cancelliere del Reich nel gennaio del ’33 Hitler fu preso da diversi problemi urgenti cui trovare una soluzione, e non solamente il problema ebraico che rappresentava il suo rompicapo già da un bel po’ di tempo, ad esempio c’era anche il come liquidare le camicie brune di Rohm che andavano rompendo sempre di più, per cui quando due mesi dopo il dottor Theodor Lewald membro tedesco nell’assise del Comitato Internazionale Olimpico gli ricordò che l’organizzazione dei Giochi del ’36 era stata assegnata alla Germania, quelli della neve a Garmisch e a Berlino quelli estivi, Hitler non fece proprio capriole o salti di gioia anzi storse un po’ il labbro, e ne aveva tutte le ragioni ne abbiamo già tante di rogne in casa … e poi pensiamo anche a certe consuetudini olimpiche, i ramoscelli le coroncine di lauro agli atleti le strette di mano o peggio gli abbracci tra il vincitore e lo sconfitto, ecco tutte queste cose non le leggevi certamente nel manuale delle giovani marmotte hitleriane, si confidava con il camerata Goebbels con cui avrebbe condiviso tutte le vicende felici e tragiche del Reich fino alla chiusura del sipario, caro Goebbels –ma che sono queste frasi idiote .. l’importante è partecipare, o questi cerchi colorati che mi hanno detto vogliono abbracciare tutte le razze del mondo come se davvero fossero tutte uguali le razze del mondo, i puri ariani come gli slavi o i semiti o gli etiopici, quelli sono “Untermenschen (subumani)” e soprattutto – mio caro ministro- chi ci assicura che le vinceremo tutte le gare, o se non tutte perlomeno una gran parte di esse, e se spunta fuori qualche negro che nessuno se lo aspetta o qualche ebreo –per i quali ultimi come sai stiamo cercando con Heydrich e Eichmann una soluzione al problema, ma Goebbels, che era il ministro della propaganda del Reich, grande comunicatore, giorno dopo giorno, prima con metodo e pazienza, e poi con accanimento e qualche spruzzata di allegria, e per finire come si conviene una cena con gli intimi, convinto fino al midollo che l’organizzazione olimpica sarebbe stata un vero punto di forza, un grimaldello, una leva archimedea per l’espansione del nazismo nel mondo, ora e per altri mille anni ancora, gli disse –mein fuhrer ripensiamoci, ci ripensi, guardi che oltre che un esercito e una marina modernissimi e micidiali, e un’aviazione del caro generale Hermann Goehring che è il terrore dei cieli d’Europa, abbiamo pure plotoni di atleti, männer und frauen, che i nostri allenatori mi garantiscono sono ai vertici mondiali, e poi, a parte tutto questo, Berlino sarebbe affollata per un mese intero almeno da migliaia di atleti di tutto il mondo, e da carovane di giornalisti di accompagnatori di interpreti, e il nome del Reich volerebbe da un continente all’altro, della nostra Germania se ne parlerebbe ovunque, a Londra a Parigi a New York i giornali ci dedicherebbero pagine intere la nuova Germania ospita tutti gli atleti del mondo per i Giochi della XI Olimpiade dell’era moderna, l’era della Germania uber alles, mi creda -mein fuhrer- l’Olimpiade a Berlino è una manna dal cielo.

E il fuhrer alla fine si convinse.

Chiamò la sua amica e grande regista Leni Riefensthal che aveva già prodotto per lui tre imponenti documentari di propaganda del regime e le disse -voglio qualcosa di grandioso di mai visto qualcosa di fronte a cui tutto il mondo dovrà ammettere la Germania è davvero grande adesso con il nuovo cancelliere- e la regista, che faceva l’occhiolino al nazismo ma che soprattutto pensava ai fatti suoi e alla sua carriera nel mondo della cinematografia mondiale, gli rispose – mein fuhrer sarà fatto -.

I grattacapi per la Germania e i timori per gli altri paesi erano già incominciati sul finire del ’33, ma diciamolo francamente i nazisti se li andavano cercando gli impicci, perché non appena al potere Hitler dichiarò ufficialmente il boicottaggio agli ebrei che vennero interdetti dai pubblici uffici, e nel ’35 furono varate le leggi di Norimberga che ne limitarono ulteriormente i diritti civili. Il mondo era in fermento, in Europa le proteste contro i Giochi a Berlino erano diffuse un po’ ovunque, ma furono soprattutto gli Stati Uniti il braciere dove più si scaldò il movimento a favore del boicottaggio olimpico. Lì infatti la potente Amateur Athletic Union aveva formalmente invitato atleti e tecnici a disertare i Giochi qualora si fosse palesata una chiara discriminazione contro gli ebrei, e fu a questo punto che entrò in scena uno tra i grandi protagonisti dei Giochi di Berlino, Avary Brundage, quello senza il cui intervento quasi certamente gli atleti e le atlete americani non avrebbero varcato l’oceano per approdare nella capitale del Reich.

Sia chiaro, l’ho definito grande protagonista nel senso di decisivo determinante, pur nella sua assoluta meschinità: di acclarate e dichiarate posizioni filo-naziste, Brundage volò in Germania quale rappresentante dello U.S.O.C. (Comitato Olimpico Statunitense) e tornato in patria rassicurò tutti –don’t worry tutto a posto in Germania- è vero i tedeschi hanno sì le loro ideologie, ma in quanto a regolamento olimpico lo stanno rispettando in pieno.

E a poco servì un ulteriore intervento del giudice newyorchese Mahoney successore di Brundage alla presidenza dell’A.A.U. ed un altro di Ernst Lee Jahncke, componente del C.I.O. per gli Stati Uniti, entrambi assolutamente convinti che non bisognava partire, perché Brundage zittì il primo ricordando che i Giochi sono al di sopra di qualsiasi considerazione politica, razziale e religiosa, e fece cacciare il secondo dal C.I.O. prendendo prontamente possesso dello scranno libero, dal quale si sarebbe alzato soltanto nel 1952 per sedersi su quello più importante riservato al Presidente, che occuperà per un ventennio, dal ’52 al ’72, gratificato nel ‘66 dal Quirinale dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e se il Quirinale ha una visione di una parte di storia così lieve e superficiale, quale sarà allora quella dei comuni mortali, e mettendosi in luce nel ’68 per le punizioni inflitte a Tommie Smith e John Carlos per questo gesto nobile e disperato, per aver spedito a casa il grande sciatore Karl Schranz ai Giochi di Sapporo per reato di professionismo, per la tenace e disperata difesa della Rhodesia che volevano esclusa dai Giochi per la sua politica di aparthied, e per essere riuscito a non fare citazione alcuna degli 11 atleti israeliani trucidati dai terroristi a Monaco nel ’72 nel suo discorso commemorativo, tutto improntato sulla forza del movimento olimpico che non si arresta davanti a nulla “games must go on”.

Ma nonostante l’assist di Brundage, i nazisti che testoni erano in ogni circostanza, tali si confermarono pure in chiave olimpica. A Garmisch Henry de Baillet-Latour, che era il presidente del C.I.O., mentre estatico si nutriva di cotanta magnificenza di impianti, tribune trampolini palazzo del ghiaccio, due milioni e mezzo di marchi spesi per una struttura maestosa e all’avanguardia, avvistò un cartello singolare posto all’entrata del villaggio olimpico che vietava l’ingresso ai cani e agli ebrei. Con un bel po’ di fatica ottenne dal fuhrer la rimozione del cartello sciagurato, ma poco tempo dopo si trovò a dovere sbrogliare un’altra scomoda matassa perchè il dottor Lewald, presidente del comitato organizzatore dei Giochi, quello che in sostanza aveva fatto tutto quello che c’era da fare per portarli in Germania, aveva la nonna ebrea. Per questo peccato mortale il regime era deciso a sbarazzarsene, ma de Baillet-Latour questa volta si incavolò davvero, fece la voce grossa, minacciò la revoca dei Giochi e la matassa fu sbrogliata.

Le proteste nel mondo sembravano non placarsi, in Olanda i probabili Giochi di Berlino furono battezzati in questo modo “de Olympiade onder dictatuur” “L’Olimpiade sotto dittatura” con l’acronimo D.O.O.D. che nella loro lingua significa “morte”, e per manifestare contro la Nazi-Olimpiade vennero organizzate altre manifestazioni sportive, a New York il World Labor Athletic Carnival sostenuto dal sindaco Fiorello La Guardia, a Parigi il raduno degli sportivi antifascisti, nel ’35 le Maccabiadi, i Giochi ebraici a Tel Aviv, e soprattutto nella primavera del ’36 il Fronte Popolare al governo in Spagna e numerose associazioni sportive popolari organizzarono dei “contro-giochi” a Barcellona, la cosiddetta “Olimpiada Popular”, cui si iscrissero ben 6.000 atleti da 22 nazioni, gran parte venivano dagli Stati Uniti dalla Gran Bretagna e dalla Francia ma vi erano rappresentati diversi altri paesi europei per un settimana di prove sportive. Si arrivò a fare la cerimonia d’apertura e si dovette sospendere tutto e con vive preoccupazioni rimandare atleti e accompagnatori a casa perchè quell’altro galantuomo di Francisco Franco “il caudillo” aveva pensato di lanciare proprio in quei giorni le prime grandi offensive falangiste anche contro Barcellona.

Esaurita la vivacità iniziale, le proteste un po’ ovunque cominciarono poi a placarsi, i tedeschi sembravano un po’ meno intransigenti nella iniziale pretesa del “nichts juden” nella loro rappresentativa, in Francia il governo socialista a poche settimane dall’evento berlinese decise tra la sorpresa generale per il sì alla partecipazione, ci furono anche nomi illustri che la invocarono, come in Inghilterra l’ebreo Harold Abrahams protagonista sui 100 metri a Parigi nel ’24 (momenti di gloria), e in America come già detto Brundage riuscì a emarginare i fautori del boicottaggio olimpico.

E così nel Luglio del 1936 3954 atleti di 49 rappresentative nazionali invasero la capitale del Reich per partecipare ai Giochi dell’XI Olimpiade dell’era moderna.

Le preoccupazioni di Lewald per la riuscita dei Giochi a Berlino erano state condivise da Carl Diem, segretario del Comitato tedesco per l’Educazione Fisica già da diversi anni prima della salita al potere del nazismo, strenuo sostenitore dell’ideale olimpico e più che navigato nell’organizzazione sportiva tedesca. Per non pensare alle grane che il regime procurava nei rapporti col C.I.O. e in generale con il sistema sportivo mondiale e metterla sul positivo Diem, che nel frattempo era stato nominato segretario del Comitato Organizzatore, escogitò qualcosa che mai era passata per la mente ad alcuno dei pur geniali promotori della rinascita olimpica. Ne parlò a Theodor Lewald e questi gli disse “mein lieber Carl das ist eine fantastische idee”, l’idea fantastica era quella di far partire dal santuario di Olimpia una torcia con un fuoco un fuoco sacro e farla arrivare allo stadio di Berlino portata da una staffetta di corridori. Soltanto Goebbels non era d’accordo, ma ogni tanto anche il ministro della propaganda del Reich doveva far penitenza e per l’occasione adeguarsi ai desiderata di coloro che erano i titolari ufficiali dell’evento olimpico. E così fu che partendo dal Peloponneso, su questo impervio tracciato, attraversati i Balcani passando per Sofia e poi Belgrado, e le grandi capitali dell’Europa centrale Budapest e Vienna e Praga, e poi la bellissima Dresda qualche anno dopo tragicamente e orrendamente sfregiata, la torcia olimpica entrò infine a Berlino sommersa da gente all’apparenza entusiasta del messaggio di pace e fratellanza tra i popoli che portava il fuoco, traversò a passo di carica la porta di Brandeburgo e si inoltrò in un lungo corridoio delimitato da ariani e ariane ben allineati e coperti, geometrie perfette, mentre su di essa uno schieramento di croci uncinate vigilava severo, croci che nacquero innocenti come quella di Cristo ma in quella terra popolata dai demoni divennero la personificazione del male.

Passando pure lui come la torcia in mezzo alla grande porta e scortato dal cielo dall’avveniristico dirigibile Hindenburg, il dittatore era già arrivato alla stadio accompagnato da una selva di gerarchi e da una processione di dignitari olimpici, prima una interminabile camminata per il Campo di Maggio a passo non militare ma fiero sì -questo almeno mi sia concesso meditava lui- e quindi, gerarchi e dignitari olimpici prudentemente sempre al suo fianco, finalmente fece l’ingresso sulla pista di atletica, circondato da centomila credenti nella patria nella razza nel nostro unico e amato fuhrer, ma ignari del fatto che se le Olimpiadi si svolgevano a Berlino il merito era tutto di questi due, il dottor Carl Diem e il dottor Theodor Lewald, che per anni avevano tessuto con pazienza la tela delle relazioni che contano nella famiglia olimpica.

Infine, dopo la sfilata delle squadre e dell’amata Germania tanto marziale e militaresca che se non ci fossero state pure le donne l’avremmo scambiata per la Wermacht in partenza per il fronte, dopo 3 mila chilometri infine il fuoco pervenne all’Olympiastadion, portato da un corridore biondo mezzo sconosciuto, chè ancora non si era propagata l’angosciante procedura del chi sarà l’ultimo o l’ultima a portare la torcia, effimera gloria di pochi minuti. Ed il braciere fu acceso, quasi sommerso da centomila bracci destri tesi fieramente in avanti alle ore 4 del pomeriggio del 1° Agosto del 1936, e poi anche in altre parti della città, cattivo presagio di quell’altro enorme braciere di quella gigantesca pira che sarebbe diventata Berlino e la Germania tutta nove anni più tardi.

E “in una cornice di austera grandiosità” come titolò la Gazzetta dello Sport, tanto avversati ma altrettanto voluti, i Giochi della XI Olimpiade di Berlino ebbero inizio.

Quel negro sconosciuto che il fuhrer paventava saltasse fuori d’improvviso a sconvolgere i piani trionfali della Germania nazista e sportiva, saltò fuori davvero e prestissimo, era la mattina del 2 di Agosto, il primo giorno di gare, il fuhrer ci aveva visto bene, il suo terribile vaticinio si avverava non uno soltanto, ma un battaglione intero erano quelli con la pelle nera che lo avrebbero messo nel sacco –che disgrazia popolo tedesco- Jesse Owens “l’antilope d’ebano” vinse la sua batteria dei 100 metri con una facilità immensa -10”3 cose mai viste- e nel pomeriggio 10”2 nei quarti, e fece subito capire che lo spazio libero per la gloria degli altri nelle gare di velocità, specie per gli ariani, era davvero risicato.

Jesse Owens era nato in questa casa a Oakville un piccolo centro contadino dell’Alabama, stato del sud povero, famiglie povere di tutto ma ricche di figli, Jesse era il decimo della truppa di Henry ed Emma Owens. Come per tutti i poveri nella storia del mondo anche gli Owens un giorno emigrarono, si trasferirono più a nord a Cleveland nell’Ohio, i dodici della famiglia si davano tutti da fare, pure Jesse che uscito da scuola lustrava le scarpe ai benestanti o vendeva i giornali o lavorava nei campi, anche se molto gli piaceva il canto. Poi alla East Technical High School prese a frequentare il campo di atletica, e come succede in questi casi fu adocchiato dal curioso allenatore di turno, questi che non si fanno mai gli affari propri, quella volta fu tale Charles Riley che uno storico dice –gli dedicò un po’ del proprio tempo- ma è più verosimile che quello mise tutto da parte perché aveva scovato il fuoriclasse, la perfetta fusione tra elasticità e potenza. Tant’è che dopo qualche anno, e un po’ di galoppate scolastiche vincenti sulle 100 e 220 yards Owens un pomeriggio del maggio del 1935 ad Ann Arbour nel Michigan dipinse un quadro perfetto, un capolavoro da impressionista dello sport: quattro record mondiali nello spazio di 75 minuti, prima sulle 100 yards, poi sulle 220 in piano, sulla stessa distanza ad ostacoli, per finire con un volo in avanti -ma uno soltanto- tra una corsa e l’altra uno shock per tutti, fino a 8 metri e 13 centimetri nel salto in lungo, cadono le barriere, primo atleta al mondo a scavalcare quel muro.

In America le cose andavano così, contraddizioni massime, da un lato posizioni d’intolleranza nei confronti della gente di colore, come se Lincoln avesse solo fatto un comunicato-stampa a proposito della loro emancipazione, dall’altro parte della gente comune interpretava in questo modo i successi dell’atleta dell’Ohio – What a joy tu run with him (che felicità correre con lui).

A Berlino era arrivato in nave, (foto Joe Caneva) e sulla nave non intendendo poltrire al sole continuò pure ad allenarsi, del resto gli bastavano una trentina di metri per la rincorsa e provare lo stacco, il resto viene poi da sé. Costretti ad una traversata più sedentaria furono invece i quattro della staffetta, Draper Glikman, Stoller e Robinson, che si dovettero accontentare di qualche saltello o qualche fittizio sprint.

Il 3 di Agosto all’Olympiastadion, dopo la perentoria dimostrazione del giorno prima, tutti attendevano Owens, gli avversari con rispetto, il pubblico avido di spettacolo. E lui scattò come sempre, una freccia nera conficcata nel cuore del Reich, e mise in fila pure i compatrioti bianchi e neri, 10”3 anche stavolta, record olimpico.

Il giorno dopo ancora, mentre inghiottiva la pista e gli avversari nelle batterie dei 200 metri sbirciava verso la pedana del lungo, per capire quanto mancasse più o meno al suo turno di salto. Cose complicate queste di Owens, perché uno sarà pure un fuoriclasse ma c’è un limite a tutto. I 200 metri ed il salto in lungo non sono proprio la stessa cosa, il disordine si impadronisce delle gambe e della testa, e pure un fuoriclasse può trovarsi in seria difficoltà e rischiare l’eliminazione. Ma il fato gli fu amico, e si presentò in pedana travestito da atleta tedesco, un maglione a collo alto sopra la canottiera bianca perché pure gli ariani hanno diritto a coprirsi quando la giornata non è clemente, un ariano un ariano puro alto e biondo di nome Carl Ludwig Long uno di quelli che il fuhrer avrebbe volentieri ingaggiato come stallone affinché i frutti della riproduzione fossero stati biondi e un giorno alti come quello, i due atleti fraternizzarono subito “come si vive in America” gli chiese Long, e Owens cui piaceva molto la chiacchiera gli avrebbe volentieri raccontato la sua vita senza omettere che era pure padre di Gloria Shirley bimba di quattro anni, ma il giudice lo chiamò in pedana, e lui forse distratto forse teso saltò male per la seconda volta, e poi fu lui a chiedere a Long “e voi qui come ve la passate in questi anni” e quello disse “lasciamo perdere…” e volentieri avrebbe voluto raccontare le tristi cose della Germania di quegli anni ma pensò bene di dire “ci sono spioni in giro che ascoltano achtung ne parliamo un’altra volta…” e poi cambiando discorso Long gli disse pure “però mi sembra che dovresti aggiustare di un piede la rincorsa, e poi sei un po’ troppo teso … prova a rilassarti, hai già vinto una medaglia d’oro e altre due sono assicurate non hai nulla da perdere”, e Owens fece tesoro del consiglio, saltò bene, e andò in finale.

Poi tornò ai 200 metri, e con tre perentorie volate, fra il 4 e il 5 Agosto, raddoppiò il successo dei 100, e qualche giorno più tardi con in mano, più che il testimone, la bacchetta del direttore d’orchestra, porterà alla vittoria la staffetta 4×100 degli Stati Uniti, Owens Metcalfe Draper e Wykoff, i primi due neri gli altri due bianchi, avremmo pensato per rispettare la parità delle epidermidi, ma quando mai, Glikman e Stoller quelli che abbiamo visto sulla nave erano ebrei, passi allora per i due neri. Incredibile a dirsi, Mariani Caldana Ragni e Gonnelli per l’Italia conquistarono la medaglia argento. Hitler intanto si rodeva in tribuna, fosse stato solo Owens… il primo giorno di gare un altro nero Cornelius Johnson vinse il salto in alto, e per di più senza neppure togliersi la tuta, oltre il danno anche la beffa, due giorni dopo fu la volta del nero Woodruff negli 800 metri, il giorno 7 fu Archibald Williams dalla pelle color cioccolato fondente a precedere tutti nei 400 metri, e per di più immortalato dalla diabolica regista che spesso se ne fregava delle raccomandazioni superiori, -mia cara Leni ariani soprattutto- quella dei neri era un lista che si allungava giorno dopo giorno, e c’erano pure i neri secondi e i neri terzi che te li vedevi comunque tutti belli altezzosi sul podio, Metcalfe e Robinson, e Albritton e LuValle, e mentre così si rodeva era pure assillato dal dubbio amletico –li premio o non li premio questi qui, e se li premio cosa penserà di me il popolo tedesco e se non li premio cosa dirà di me la stampa straniera, ma arrivò in suo aiuto Mr. De Baillet-Latour che gli disse faccia come le dico io non premi né neri né bianchi, né gialli né mulatti a queste cose ci pensiamo noi del Comitato Olimpico, Lei ha certamente tante altre urgenze da sbrigare, grazie comunque di essere sempre qui con noi.

Gli italiani a Berlino si comportarono piuttosto bene, anche se ovviamente non ci potè essere storia con la potenza di fuoco che la Germania esibì al mondo intero dello sport con una formazione completa in tutte le discipline e molto ben allenata –männer und frauen- e con la forza d’urto che gli Stati Uniti esercitarono soprattutto in atletica, in cui ormai da tempo imponevano un regime di monopolio quasi perfetto.

Come avveniva già da alcune edizioni e come sarebbe stato per tutte quelle a venire,) gli schermidori rappresentarono le fondamenta della spedizione italica, cemento armato di prima qualità, 4 medaglie d’oro su 7 disponibili più tre d’argento e due di bronzo. Nomi famosi come Giulio Gaudini gigantesco fiorettista medaglia d’oro nell’individuale e nella prova a squadre e alfiere nella cerimonia d’apertura, Franco Riccardi, idem per la spada, e poi Ragno Marzi Cornaggia-Medici Bocchino Peterbelli e Verratti e Di Rosa e uno dei tanti della dinastia Montano e la “spada italica” per antonomasia Edoardo Mangiarotti, nato da padre e madre schermidori, fratello di schermidori, che sposò una schermidrice e generò Carola fiorettista. Ventiquattr’anni dopo, alle Olimpiadi di Roma, ce lo saremmo ancora ritrovato tra i piedi, ancora in pedana e ancora vittorioso nella stessa prova di ventiquattr’anni prima, la spada a squadre, ma con cinque nuovi compagni, gli anni passano ma non per lui.

Pugili e calciatori recitarono bene la loro parte, una vittoria con il gallo Sergo e un secondo posto con il mosca Matta per i primi, i dilettanti dell’alpino Vittorio Pozzo tra cui Foni e Rava futuri terzini della Juventus e della nazionale maggioree l’occhialuto Annibale Frossi vinsero il torneo sconfiggendo in finale l’Austria, ma se da boxe e football ci si potevano attendere successi pochissimi in patria si aspettavano una medaglia dal pentathlon, quello moderno, tutti o quasi ne ignoravano l’esistenza e la consistenza. A relazionarli in merito ci pensò un giovane istriano, Silvano Abba, che insegnò a tutti gli altri concorrenti come si conduce tra i campi un cavallo che ti hanno assegnato a sorte, che si difese meglio che potè nella scherma e nel nuoto, che tirò bene con la pistola, e che diede l’anima nell’ultima prova quella della corsa campestre di quattro chilometri, preceduto in classifica solo dal tedesco Handrick e dall’americano Leonard. Abba aveva qualità eccezionali, tecnica e volontà, passione e resistenza, Abba rappresentava un’eccezione ovunque e comunque, raro esemplare di fascista convinto all’interno di un “covo di antifascisti” qual era il reggimento del Savoia Cavalleria, glorioso reggimento, gente importante della casta militare dal generale Raffaele Cadorna al colonnello Bettoni, passando attraverso maggiori e tenenti vari. Morì in azione di guerra Abba il 24 agosto del ’42 nelle steppe dell’Ucraina, confortato dai girasoli, lui che era un gran cavaliere avanzava invece appiedato, un balzo dietro l’altro, con la missione di disturbare il fuoco dei mortai russi dagli squadroni in carica, e temerario come pochi riuscì pure a fotografarla la carica, la carica di Isbuschensky fu chiamata, e che fu l’ultima nell’epopea della cavalleria italiana.

Il milanese Luigi Beccali detto “Ninì” era un atleta già affermatissimo quando si presentò alla partenza della finale dei 1500. Quattro anni prima aveva vinto alla grande ai Giochi di Los Angeles per la felicità degli italiani in Italia e degli italiani in America e per l’orgoglio del duce che con i suoi “Mussolini’s boys” raccolse 12 medaglie d’oro 12 d’argento e 12 di bronzo, secondi in graduatoria, ora sì che si cominciava a ragionare. Poi nel Settembre del ‘33 aveva stabilito all’Arena di Milano il nuovo record mondiale con il tempo di 3’49” e pochi giorni dopo pure quello delle 1000 yards, i giornali ne parlavano e lo osannavano -finalmente non solo calcio- e un anno dopo aveva pure conquistato il titolo europeo. In un’altra parte del mondo, nella lontana terra dei Maori, era emerso frattanto un superbo corridore, John Lovelock. Lovelock venne in Europa per confrontarsi con i migliori esponenti delle scuole del vecchio continente, ed ingaggiò con Beccali duelli entusiasmanti. Ma a Berlino fu imbattibile e stabilì pure il nuovo record mondiale della distanza, con l’italiano che difese con i denti il suo titolo olimpico, e fu terzo alla fine dietro l’«all-black» e l’americano, ancora sul podio, ancora felice.

Mario Lanzi era un atleta quasi affermato quando si presentò alla partenza della finale degli 800 metri. Non ancora ventenne, alla prima edizione dei campionati europei, nel ’34 a Torino, aveva conquistato la medaglia d’argento, e in patria aveva vinto tutto quello che c’era da vincere, per il duce e per l’impero, perché Lanzi come Abba era un fedelissimo del regime. Lanzi era solito nelle sue gare partire forte, in certi casi come un missile, con uno stile elegante e orgoglioso, quasi tronfio, a Berlino aveva già superato brillantemente batteria e semifinale, e si presentò sicuro di sé alla prova decisiva. Chissà però cosa gli passò per la testa negli attimi cruciali, anziché andare al comando come suo solito fece passare gli altri, e non uno o due soltanto, ma tre e poi quattro e poi cinque, nessuno allo stadio avrebbe scommesso un pezzetto di marco sulla sua rimonta, ma Lanzi pur ingabbiato dagli avversari e annebbiato dalla fatica riuscì a pensare che non poteva finire così ingloriosamente la sua missione in terra tedesca, e metro dopo metro riuscì a metterseli tutti alle spalle tranne uno, John Woodruff, il solito nero americano dalle gambe smisurate. Mariolino nostro però non potè digerire la sconfitta e schiumante di rabbia scaraventò a terra la sua medaglia d’argento.

Giorgio Oberweger, che si trovava nei paraggi, recuperò in tempo quella medaglia. Oberweger, che fu il socio di Ottavio Missoni quando insieme dodici anni dopo lanciarono la prima ditta artigianale di maglieria, era un triestino dal fisico fuori del comune. Dopo una breve parentesi da canottiere, si immerse nell’atletica fino al collo, cominciando qui 18enne con la maglia della Ginnastica Triestina una lunghissima e luminosa carriera, non solo atleta ma anche cronista dirigente e dissertatore tecnico apprendendo l’arte alla corte di Boyd Comstock l’americano che per sei anni attraversò l’Italia con lezioni magistrali. Data la grande versatilità non trascurò gli impegni ad alto rischio come il salto dal trampolino, e non solo nello sport ma pure nella vita, come quando volava ai comandi di un CR32 per le prime azioni di guerra dopo l’annuncio ufficiale di Piazza Venezia. Passava dagli ostacoli che aggrediva con tecnica ed efficacia alla pedana del disco, e da quella pedana lanciò a Berlino a 49 metri e 23 cm. per catturare la medaglia di bronzo preceduto da due americani, mentre da un’altra pedana di disco dodici anni più tardi a Londra lancerà senza grosse ambizioni ma con l’incarico che lui stesso s’era dato, di stare vicino a Consolini e Tosi e spargere consigli sul come comportarsi, primo e secondo furono Consolini e Tosi, e stavolta gli americani venivano appresso.

Le italiane a Berlino, ben 13 su 182 componenti della spedizione, si comportarono ancor meglio degli uomini. Due di loro, in particolare, Ondina Valla e Claudia Testoni, riuscirono a sedurre i centomila dell’Olympiastadion nella finale degli 80 metri a ostacoli il 6 di Agosto. Le due si assomigliavano, ed erano pure molto diverse tra loro. Perché avevano la stessa età, la stessa inflessione dialettale entrambe essendo bolognesi, avevano ambedue un fisico interessante si cimentavano nelle stesse prove, la velocità i salti e adoravano gli 80 metri a ostacoli. Però Ondina era estroversa, Claudia era riflessiva, Claudia soffriva la sicurezza quasi la spavalderia di Ondina, Ondina era più veloce, Claudia era più tecnica.

Erano tutte un po’ tese prima del via, sia le nostre che le donne del Reich, e lo restarono anche accucciate sulla pista prima del rituale “fertig” dello starter ufficiale, uno starter che fu anche lui personaggio singolare dei Giochi di Berlino, che condiva i suoi quattro gesti obbligati di affettazione di formalità di un pizzico di severità, e portava sempre l’impermeabile anche quando c’era il sole. Poi le atlete d’improvviso si liberarono di tutte le ansie e volarono sugli ostacoli tutte insieme, come si fossero messe d’accordo, e piombarono sul filo di lana quasi tutte insieme, ma le apparecchiature elettroniche di ultima generazione assegnarono l’oro olimpico a Ondina, che in effetti si chiamava Trebisonda, un nome pesante per una libellula come lei, e lei pure salutò il numero uno della nazione dell’epoca con il braccio teso, “mio duce, madri prolifiche va bene ma pure atlete, se mi consente”.

Nel bacino di Grünau si disputarono le gare di canoa e kayak che fecero il loro esordio olimpico, e quelle di canottaggio. Qui, per la Germania fu una vera e propria abbuffata di medaglie d’oro, cinque successi su sette prove, con Gustav Schafer nel singolo, e poi nel due e nel quattro, sia senza che con il tizio al timone. I nostri canottieri, pur senza vincere, fecero cose egregie, la coppia Bergamo e Santin con Negrini a indirizzare la rotta conquistò l’argento, mentre nella prova regina del canottaggio, l’otto con timoniere, quell’armo conosciuto come l’imbarcazione ammiraglia, quella per cui gli appassionati del remo si butterebbero in acqua a spingerla pur di sopravanzare le altre barche, in una delle gare più emozionanti dell’intera Olimpiade, gli atleti in canottiera azzurra e bandana bianca in testa furono preceduti di un nonnulla, sei decimi un pezzetto di barca, dagli stravaganti americani che l’otto comunque lo vincevano sempre dal 1920.

Il fiordo di Kiel sul fiume Eider nei pressi del mar Baltico ospitò le gare di vela con omogena distribuzione di medaglie tra i velisti del Reich, gli inglesi e gli scandinavi, e la vittoria della nostra “Italia” una barca di 8 metri che mise in fila norvegesi e tedeschi. In quei giorni, a Lussimpiccolo in Istria, il 22enne Straulino –che figurava tra le riserve a disposizione- attendeva pazientemente a casa il suo turno. Attenderà sedici anni, ma ne varrà la pena, perché ad Helsinki nel ’52 trionferà con il prodiere Nicolò Rode su questa barca della classe star chiamata “Merope”, come la figlia di Atlante e di Pleione.

La regista frattanto si muoveva frenetica attraverso gli impianti, dava un occhio ai cineoperatori e poi uno agli atleti in posa plastica per lo scatto fotografico, arrivava di corsa allo stadio del nuoto ed ecco ripreso il tuffatore figura irreale immersa in un quadro di nubi e di luci, poi lei stessa imbracciava la macchina per dedicare un primo piano a questo giovane efebico giavellottista che tanto la affascinava, ed un altro scatto pure alle due lussuriose sfumate danzatrici, un salto a Kiel perché le vele e l’acqua e le vele sull’acqua trasmettono qualcosa di incomparabile, e poi di nuovo allo stadio nella buca fatta apposta costruire per le riprese dal basso, mentre una ciclopica nuovissima telecamera lavorava impassibile per il suo documentario.

Sul prato si susseguivano le prove ginniche che esaltavano il pubblico per l’armonia dei gesti e il perfetto sincronismo dei movimenti, così come armoniche e sincrone erano le “fechten” le schermidrici con il cuore sul corpetto, pure il fuhrer e i gerarchi ne apprezzavano le movenze, ma di più assistevano compiaciuti alle vittorie degli atleti e delle atlete del Reich, omologate dal saluto romano alla premiazione. Ginnasti pentathleti velocisti lanciatori dirigenti tutti salutavano, qualcuno che con il Terzo Reich non c’entrava per niente salutava in modo diverso, da militare, il militare saluta così ovunque in America in Germania e nel resto nel mondo, per le vallette biancovestite potevamo forse vagheggiare un gesto diverso, più delicato e tenero, ma cosa vogliamo la Germania era una e unica per tutti, ed anche il saluto quindi era uno -soltanto quello- e unico per tutti, männer und frauen.

Per fortuna le corse di lunga distanza -pensava il fuhrer- non sono cose da neri. E aveva ragione, primeggiavano i bianchi a quel tempo, ma non certo i teutonici. Furono infatti i seguaci del grande Nurmi, il monopolista delle lunghe distanze degli anni ’20, ad apporre il timbro indelebile della Finlandia nelle tre prove classiche del fondo, i 5.000 i 10.000 e i 3000 mila siepi, con (158) Hockert e Salminen e Iso-Hollo, e con loro sul podio anche Lehtinen e Askola e Tuominen, mentre i corridori dalla croce uncinata finirono tristemente indietro nel girone degli sconosciuti.

Il giorno 9 era in programma la maratona, e a proposito di maratona e di maratoneti Hitler o i suoi consiglieri ebbero l’idea di far arrivare dalla lontana Grecia, come la torcia, nientedimeno che il vincitore della prima maratona olimpica, 1896, Spyridion Louis, e lo fecero marciare, con passo che proprio definire marziale non si può, in testa alla delegazione ellenica per le vie di Berlino. A Louis poi il fuhrer consegnò un ramoscello d’ulivo per la pace nel mondo, ma il contadino avrebbe preferito certamente un bel po’ di marchi che tanto ne aveva di bisogno, lui come tutti i suoi connazionali.

E la maratona, cui la Riefensthal avrebbe dedicato alcune delle più emozionanti riprese del suo capolavoro, fu proprietà privata degli atleti del sol levante, almeno così furono presentati Kitei Son il vincitore e Shoryu Nan, il terzo arrivato. Perché giapponesi lo erano ma solo secondo l’anagrafe di Tokyo, che aveva imposto già dal 1910 il suo dominio sulla Corea. Ma Kitei Son, nato in un villaggio sul fiume Yalu, e Shoryu Nan erano figli della famiglia coreana, nord o sud non importa, i giapponesi avevano preso tutto allora, e si chiamavano Sohn Kee-Chung e Nam Sung-Yong, ambedue avevano già corso diverse maratone e Son in particolare ne aveva vinte tre a Seul, però nelle loro poverissime regioni nessuno sapeva cosa fossero i Giochi Olimpici e che due figli della loro amata patria erano partiti per quel motivo. Ma quando a Seul seppero della vittoria del loro atleta impazzirono di gioia e fecero cancellare la bandiera giapponese dall’immagine di Sohn pubblicata sul giornale, mentre sul podio i due asiatici, precursori di Smith e Carlos, abbassavano il capo in segno di mesto dissenso.

A proposito di giapponesi, come dimenticare che fecero cose turche in questo maestoso e mai visto prima stadio del nuoto. Guidati dal professor Matsuzawa che imponeva ai suoi atleti durissimi regimi di vita ed estenuanti allenamenti, copiarono medaglia più medaglia meno i risultati di quattro anni prima a Los Angeles, a Berlino ne vinsero 4 d’oro più altre 7 tra argento e bronzo, non ci fu podio dove non fu presente un atleta dagli occhi a mandorla. Erano fortemente motivati e lo erano anche i loro dirigenti, perché volevano prepararsi come si deve sotto tutti gli aspetti per i Giochi del 1940 assegnati a Tokyo, ma il loro amico teutonico la pensò diversamente e i Giochi non si tennero e loro dovettero aspettare altri 24 anni per poterli ospitare.

Ho parlato spesso degli americani dalla pelle scura e dei loro successi, ma non pensiamo che i loro connazionali dalla pelle chiara fossero venuti a Berlino in gita turistica. Prendendoli così a caso, tra i 17 che si misero la medaglia d’oro al collo, ci furono ad esempio gli ostacolisti Forrest Towns nei 110 metri e Glenn Hardin sui 400, l’aitante e armonico lanciatore di disco Kenneth Carpenter, il decathleta Morris, qui impegnato nella prova del giavellotto e qui con i suoi compagni di squadra e di podio tutto americano Clark e Parker, mentre in piscina Jack Medica vincendo i 400 stile libero riuscì a limitare in parte lo strapotere dei nuotatori del sol levante.

I due che poco prima chiacchieravano amabilmente del più e del meno, di come si vive in America e di come in Germania, ingaggiarono nella finale del salto in lungo un duello furioso a colpi di nuovi record nazionali europei ed olimpici. Long fece salti straordinari con la sua tecnica sopraffina, con 7.84 prima e poi con 7.87 migliorò per due volte il record europeo, eguagliando anche Owens che aveva questa stessa misura, ma l’antilope d’ebano andò ancora oltre, volando leggero in cielo quasi sospeso in aria duecentomila occhi su di lui e quelli del giudice verso i segnali dei record presaghi della grande impresa, toccando infine la sabbia a 8 metri e 6 centimetri, record olimpico. Long si complimentò sinceramente con Owens, e poi i due salirono sul podio insieme al giapponese Tajima. Ognuno con il proprio saluto.

Quando le comitive olimpiche lasciarono Berlino, i due si salutarono molto fraternamente, Owens disse “see you soon, Carl”, e Long gli rispose “das hoffe ich auch (lo spero anch’io)”. Owens, dopo qualche apparizione agonistica in Europa obbligato dalla severissima A.A.U. tornò in America accolto come un eroe, ma le quattro medaglie d’oro di Berlino non avevano innalzato di una virgola la curva del suo reddito familiare, allora si diede da fare gareggiando a pagamento contro cavalli levrieri e mezzi motorizzati, girò pure con gli Harlem e mise da parte una piccola fortuna che poi sprecò in un investimento sbagliato. Long terminò gli studi di diritto all’Università di Lipsia, e fece un breve praticantato ad Amburgo. I due restarono in contatto scrivendosi spesso. Poi, quando la guerra incendiò tutta l’Europa, Long fu chiamato a difendere la patria. Nel ’42, subito dopo l’entrata in guerra degli Stati Uniti, Long così scrisse ad Owens:

Caro amico Jesse, se questa è l’ultima lettera che ti scrivo ti chiedo una cosa: quando la guerra sarà finita vai in Germania, cerca di mio figlio Kai e parlagli di suo padre. Parlagli del tempo in cui questa guerra non ci aveva ancora separato e digli che le cose tra gli uomini possono andare diversamente in questo mondo.

Long morì in Sicilia, il 14 Luglio del ’43 pochi giorni dopo lo sbarco alleato. Dopo qualche traversia, fu sepolto insieme ad altri tedeschi caduti in guerra in questo cimitero di Motta S. Anastasia, vicino Catania.

Owens onorò la richiesta di Long ed incontrò suo figlio, gli parlò di suo padre e gli parlò dei bei tempi di quando la guerra non li aveva ancora separati.

Foto da Wikipedia.org