di Edoardo Petagna

Il 1968 è un anno importante della nostra era contemporanea con i fatti di cronaca che non sono ancora fatti di storia, la Storia con la S maiuscola, ma che faranno, indubbiamente, la Storia.

In Francia, a maggio, è esplosa la contestazione giovanile che è partita dagli studenti delle scuole medie superiori e dell’Università. In Cecoslovacchia, tra il 22 e il 23 agosto, viene soffocata sul nascere, la cosiddetta primavera di Praga, ovvero il tentativo di rompere gli opprimenti legami con l’Unione Sovietica che, spalleggiata dagli altri Stati del Patto di Varsavia, invade il Paese ceco rimuovendo i vertici politici che avevano creduto in una maggiore libertà del popolo, padrone di scegliere il proprio destino.

Negli Stati Uniti d’America, è ancora in atto la segregazione razziale e ai cittadini di colore non sono ancora riconosciuti pienamente i diritti civili. La stessa America è impegnata con la guerra in Vietnam, dove non viene certo risparmiato il napalm per incendiare le foreste del paese e, assieme ad esse, ardere le popolazioni civili; inoltre, muoiono assassinati Martin Luther King e Robert Kennedy e con essi subiscono un durissimo colpo le idee progressiste di cui essi erano portatori.

Il 1968 è anno olimpico; le Olimpiadi si svolgeranno a Città del Messico, dal 12 al 27 ottobre, ad un’altitudine di 2200 metri. Già da luglio, il movimento studentesco, in particolare gli studenti della UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) e del Politecnico, manifestano in piazza per richiedere al governo maggiore democrazia. Contestano anche il presidente Diaz Ordaz, reo, a loro avviso, di aver speso ingenti somme per costruire gli impianti e organizzare i giochi in un Paese in cui le classi sociali più deboli versano in estrema difficoltà economica. Il 2 ottobre, i militari intervengono sparando sugli studenti che occupano, a Città del Messico, la Piazza delle Tre culture. Un bengala verde, lanciato da un elicottero dell’esercito, dà il via al massacro di circa quattrocento studenti. Infiltrati tra essi, col ruolo di agenti provocatori, agenti paramilitari che indossano, come reciproco segno di riconoscimento, un guanto bianco. Tra le centinaia di feriti, testimone oculare della tragedia, c’era anche la giornalista italiana Oriana Fallaci.

Nonostante i tragici eventi, comunque minimizzati dal governo messicano, il 12 ottobre, le Olimpiadi iniziano; troppi grandi gli interessi economici e di immagine.

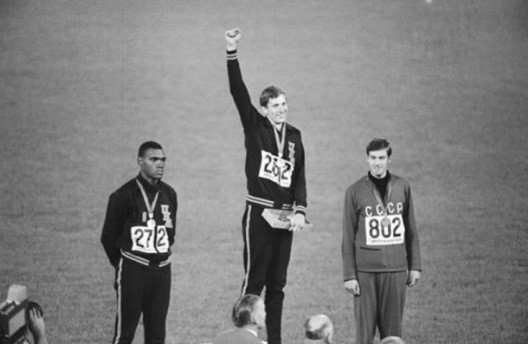

Tommie Smith e John Carlos

Il 16 ottobre 1968, nello stadio Olimpico di Città del Messico, si corre la finale dei 200 metri piani. L’ordine di arrivo vede i due velocisti afroamericani Tommie Smith e John Carlos piazzarsi al primo posto e al terzo posto e l’australiano Peter Norman al secondo. Smith batte anche il primato del mondo col tempo di 19 secondi e 83 centesimi.

Quasi quattro mesi prima, il 30 giugno, si erano svolti a Los Angeles i trials americani, le gare di qualificazione per le Olimpiadi. Ad aprile, era avvenuto l’assassinio di Martin Luther King e gli atleti di colore americani ne stavano discutendo nel più ampio dibattito sulla condizione della gente di colore e del ruolo degli atleti neri. Il sociologo Harry Edwards aveva scosso l’ambiente chiedendo agli atleti: “Why run in Mexico and crawl at home?” (perché correre in Messico e strisciare a casa?).

I trentasei atleti neri avevano deciso di non boicottare i Giochi olimpici ma di dare, comunque, un segnale e così, sul podio della premiazione, Smith e Carlos, mentre risuonavano le note dell’inno nazionale americano e le bandiere a stelle a strisce e quella australiana salivano sui pennoni, abbassarono la testa e levarono verso il cielo un pugno chiuso, avvolto in un guanto nero, per ribadire l’impegno per il riconoscimento dei diritti civili degli afroamericani in America. Norman, non volle essere da meno e indossò una spilla dell’OPHR, l’Olympic Project for Human Rights.

Sullo stadio scese il silenzio. Al termine della premiazione, Smith dichiarò: “Oggi ho vinto, ha vinto un americano. Se avessi perduto, avrebbe perduto un negro.”

Il potente presidente del CIO (Comité International Olympique), Avery Brundage, li escluse, immediatamente, dalla squadra americana e li espulse dal villaggio olimpico. Al loro ritorno negli Stati Uniti, Smith e Carlos subirono critiche, minacce e intimidazioni, ma per la comunità afroamericana divennero dei simboli a cui ispirarsi.

“Ho indossato il guanto nero sulla mano destra e Carlos quello sinistro, dello stesso paio. – dichiarò nei giorni seguenti Smith – Il mio pugno alzato voleva dire il potere all’America nera, quello di Carlos l’unità dell’America nera. Insieme abbiamo formato un arco di unità e forza.”

Negli anni seguenti, il rapporto tra i due si rovinò e quel gesto che li aveva uniti li separò. Entrambi, però, parteciparono, nel 2006, ai funerali di Peter Norman, l’australiano che aveva condiviso sul podio la loro protesta. Tommie e John portarono sulle loro spalle la bara di Peter, anch’egli condannato e boicottato dai media e dai responsabili sportivi australiani per il suo gesto.

Bob Beamon

Robert Beamon, nero afroamericano, nasce nel Queens di New York, il 29 agosto 1946, probabilmente, figlio di un medico dell’ospedale in cui sua madre lavorava come infermiera.

Appena adolescente, Bob entra a far parte di una banda di ragazzi tra i dodici e i quindici anni ma gioca anche a basket e pratica, a modo suo, in maniera istintiva, l’atletica leggera. La sua vita in strada è fatta di catene, coltelli, violenze quotidiane e reclusione in una delle tante scuole/riformatori affollati di ragazzini sbandati e violenti; ed è lì che si distingue nelle gare di velocità e nel salto in lungo. A sedici anni, partecipa alle “Junior Olympics”, le “Olimpiadi giovanili” newyorkesi, e batte il record di salto in lungo, saltando 7 metri e 34 centimetri. Larry Ellis, allenatore di atletica leggera, inizia a curarlo, affinando la sua tecnica. E Bob corre le 100 yards in meno di 10 secondi, salta oltre 16 metri nel triplo e quasi 2 metri nel salto in alto. Nel salto in lungo salta 7,64 metri, che diventano più di 8 metri nel 1967, finché, il 20 giugno 1968, a pochi mesi dai Giochi Olimpici di Città del Messico, supera 8 metri e 33 centimetri a soli due centimetri dal record del mondo di Ralph Boston e del sovietico Igor’ Ter-Ovanesjan.

Ralph Boston, anch’egli saltatore in lungo, medaglia d’oro a Roma 1960, gli dà alcuni consigli circa lo stacco dalla pedana e John Carlos, il velocista afroamericano col quale si allena in pista, gli ricorda spesso: “Lo sai come fanno gli aeroplani a volare, Bob? Prendono velocità.”

Il 17 ottobre 1968, il giorno delle qualificazioni del salto in lungo, non c’è un bel clima nella squadra statunitense; si respira un’aria pesante. Tommie Smith e John Carlos sono stati espulsi a causa della clamorosa protesta sul podio dei 200 metri piani e hanno lasciato, in sordina, il villaggio olimpico in prima mattinata.

Alle qualificazioni del mattino, la misura per accedere alla finale è di 7 metri e 65 centimetri. Boston si qualifica facilmente con un salto di 8,27 metri, stabilendo il nuovo primato olimpico; Beamon fa due nulli e, come Jesse Owens ai Giochi di Berlino del 1936, si ritrova con un ultimo tentativo. Ralph Boston gli consiglia di non correre rischi, di staccare una decina di centimetri prima. Oggi, la misura non è importante, basta qualificarsi. E Bob lo ascolta, cede parecchi centimetri alla tavoletta e salta 8,19. Trascorre la notte con Gloria, la sua prima fidanzata newyorkese, non rinunciando neppure a qualche bicchiere di troppo; si risveglia suonato come un tamburo e gonfio come una cornamusa.

Nel primo pomeriggio messicano del 18 ottobre, sull’Estadio Olimpico Universitario sta per scatenarsi un temporale; le raffiche di vento spazzano la pedana del salto in lungo. I primi tre saltatori, Yamada, Brooks e Baschert, realizzano tre nulli. Tocca a Bob Beamon, che sta per prendere la rincorsa, mentre l’attenzione del pubblico e della stampa è tutta sulla finale dei 400 piani; vince Lee Evans, col nuovo record del mondo di 43″86.

Bob parte, assume una posizione aerodinamica e corre, corre veloce, trentotto chilometri orari – “Lo sai come fanno gli aeroplani a volare, Bob? Prendono velocità” – stacca, si alza a 183 centimetri da terra col braccio destro in avanti, atterra cedendo un po’ all’indietro, perdendo una decina di centimetri. Il salto è valido perché il giudice sventola la bandierina bianca; e l’anemometro indica due metri di vento a favore, entro i limiti.

Però, c’è un problema: il sistema di rilevazione elettronica corre su un binario che arriva fino a 8 metri e 60 di pedana; il segno lasciato sulla sabbia da Beamon è oltre ! I giudici cercano, febbrilmente, un metro. Il tempo si ferma; i minuti trascorrono; nuvole e goccioloni di pioggia solcano il cielo mentre gli ufficiali di gara calcolano la misura del salto, manualmente. Finalmente, si accende il tabellone luminoso: tre numeri si illuminano, otto-nove-zero, 8 metri e novanta centimetri, 55 centimetri oltre il primato del mondo! Beamon non conosce il sistema metrico decimale; è Ralph Boston che gli fa la conversione e gli urla: “Hai saltato più di ventinove piedi, la finale è finita. Ci hai uccisi tutti”.

Bob urla, salta, corre e crolla a terra; gli altri atleti sono sconcertati perchè hanno compreso che, al primo turno di salti, la finale è già finita. Al termine della gara, Beamon sale sul gradino più alto del podio chiude il pugno e, solidale con Tommie Smith e John Carlos, lo alza.

Il record di Beamon resisterà fino al 30 agosto 1991, quando, nella finale dei campionati mondiali di Tokyo, Mike Powell salterà 8,95 m. Nella stessa gara, Carl Lewis aveva saltato 8,91 metri ma con vento a favore maggiore di 2 metri al secondo.

La gara di salto triplo

La gara si disputò in due giorni, il 16 ed il 17 ottobre. Il primo giorno, durante i salti di qualificazione per la finale, Giuseppe Gentile, italiano di Roma, nipote del celebre filosofo Giovanni Gentile, compì un salto di 17 metri e 10 centimetri. E’ un exploit che gli valse il primato del mondo, detenuto fino ad allora, con la misura di 17,02 metri, dal polacco Józef Szmidt, campione olimpico a Roma 1960 e a Tokio 1964.

Il giorno dopo, in finale, Gentile fa ancora meglio, saltando al primo turno 17 metri e 22 centimetri, con velocità del vento di zero metri al secondo. Grande entusiasmo, si pensa già alla medaglia d’oro ed, invece, pochi minuti dopo, il sovietico Viktor Saneyev lo supera di un centimetro, saltando 17 metri e 23 centimetri. Gentile non riesce a trovare le risorse fisiche e mentali per superare lo choc e viene scavalcato al secondo posto dal brasiliano Nelson Prudencio, che salta 17 metri e 27 centimetri con velocità del vento a 2 metri al secondo, al limite del valore consentito. Non è ancora finita, perché, mentre Gentile compie una serie di salti nulli, Saneyev, al quinto tentativo, compie tre balzi che significano oro olimpico e record del mondo: 17 metri e 39 centimetri.

Viktor Saneyev era un sovietico della Georgia, repubblica sovietica del Caucaso; dopo le Olimpiadi del Messico 1968, avrebbe vinto anche Monaco 1972 e Montreal 1976. Alle Olimpiadi di Mosca, nel 1980, fallì il quarto titolo, battuto dall’estone Jaak Uudmae; si classificò secondo con la misura di 17 metri e 24 centimetri, un ottimo salto per un atleta di 35 anni. Nel 1972, Saneyev aveva portato il primato mondiale a 17 metri e 44 centimetri durante una meeting a Sukhumi, una cittadina della Georgia. Quando l’Unione Sovietica cessò di esistere, all’inizio degli anni Novanta, Saneyev cadde in disgrazia, perdendo il lavoro, nonostante il suo prestigioso passato di atleta e i numerosi riconoscimenti: tre Giochi Olimpici, due Campionati Europei all’aperto e sei indoor, tre record del mondo e l’Ordine della Bandiera Rossa, di Lenin e dell’Amicizia tra i Popoli. Emigrò con la famiglia in Australia, fu quasi costretto a mettere all’asta le sue medaglie olimpiche e finì col fare l’insegnante di educazione fisica in una scuola vicina a Sidney. Ed è lì che è morto nei primi giorni del 2022.

Nelson Prudencio si classificò terzo ai successivi Giochi olimpici di Monaco nel 1972 con la misura di 17 metri e 5 centimetri. È scomparso il 23 novembre 2012 a San Paolo, a causa di un tumore ai polmoni.

Gentile, stabilendo in due giorni, per due volte, il record del mondo, visse l’illusione di poter conquistare l’alloro olimpico. Nel suo libro autobiografico La medaglia (con)divisa narra dello stretto rapporto col suo allenatore, Gigi Rosati, il quale, molto ottimisticamente, alla partenza da Roma, lo dava sicuro vincente: “Vai là e fai 18 metri, Peppe, sicuro!” A Rosati, Gentile aveva fatto una promessa: “Se mai vincerò la medaglia d’oro, Gigi, metà sarà mia e metà sarà tua.”

Descrive anche le sensazioni provate:

“Da quando arrivi fin quando tocca a te gareggiare, sei un po’ fuori dalla vita vera. Apprezzi la bellezza del Villaggio, ti confronti con atleti di ogni provenienza, ma esci dalla realtà. Io ad esempio vivevo la preparazione in uno stato di trance. Da una parte è bello, ma dall’altra è anche una sorta di vita da escluso. Da escluso dalla realtà di tutti gli altri, intendo. La condivisione con gli atleti è particolarmente gratificante: si sta insieme con chi non ce la farà, con chi si farà male ma anche con chi vincerà. E io l’ho sempre percepita come una élite mondiale, non di tipo fisico, però: di tipo culturale. Perché là ci sono tutti i migliori, tutti i candidati a diventare primatisti mondiali. Il problema è il dopo. Perché nel dopo, sia che tu abbia vinto che abbia perso, ritorni nella normalità. Se hai vinto, vivrai una parte di carriera in maniera diversa, spinto dai benefici che la vittoria olimpica ti porta. Se perdi, secondo me, avrai una crescita culturale e personale nettamente superiore, perché dovrai affrontare una realtà traumatica che ti richiede un impegno superiore.”

Al rientro in Italia, Rosati, che la FIDAL non aveva mandato in Messico, reclamò la sua mezza medaglia. La risposta brusca di Gentile fu: “Niente da fare. È del colore sbagliato!”

Gentile uscì sconvolto dalla sconfitta, convinto che il suo bronzo avesse il colore della sconfitta. Fu fagocitato dal cinema; Pier Paolo Pasolini, il regista, gli diede la parte di Giasone nella Medea, interpretata, quest’ultima, dalla divina Maria Callas. Il cinema fu una breve parentesi; in seguito Gentile tornò a saltare ma non più sui livelli precedenti. A Monaco 1972, non riuscì a qualificarsi per la finale, saltando un modesto 16,04. Negli anni seguenti restò, nel mondo dello Sport lavorando in molte federazioni del CONI, ma non in quella dell’atletica. Il tempo trascorre e la mente lavora, le sensazioni vissute precedentemente vengono analizzate e reinterpretate da altre angolazioni ma, soprattutto, con l’occhio dell’esperienza che è meno critico di quello della gioventù. Ed ecco che Gentile, a distanza di anni, comprese che il bronzo di Città del Messico non era stata una sconfitta. I 17,22 metri erano stati una misura mondiale, superata da due grandi avversari e ripensò, riguardo alla medaglia da dividere, alla brusca risposta data a Gigi Rosati, l’allenatore della sua stagione di vita sportiva, che lo aveva lanciato sul podio olimpico, sia pure sul terzo gradino. E’ lui stesso che fa autocritica nel libro autobiografico:

“Finì che ero stato troppo brusco con Gigi. Ma soprattutto gli avevo negato la gioia per quell’opera che avevamo costruito insieme. Chiamai un amico artigiano orafo, gli chiesi, dopo averne fatto lo stampo, di dividere a metà la mia medaglia di bronzo e di unire ciascuna delle due parti originali all’altra metà riprodotta. Poi con un nastro uguale a quello che mi avevano dato a Città del Messico, misi tutto dentro una busta e invitai Gigi a cena. Nella busta c’era anche una lettera. Gli feci promettere di aprire tutto dopo cena, da solo, senza di me. Nella lettera dicevo che non gli stavo regalando niente. Proprio niente. Stavo solo restituendogli qualcosa che gli era sempre appartenuto. Non la medaglia che avevo desiderato, è vero, ma era pur sempre la nostra medaglia. Quindi, per le regole non scritte dell’atletica, era per forza l’unica che mi ero meritato: la medaglia del colore giusto.”

Dick Fosbury

Il 19 e il 20 ottobre, all’Estadio Olímpico Universitario, si svolsero le prove di qualificazione e la finale del salto in alto maschile. In estate, alle selezioni della squadra degli Stati Uniti, al terzo posto, si era qualificato un ventunenne, Dick Fosbury, originario dello Stato dell’Oregon, interprete di uno stile di salto che andava contro ogni regola tradizionale; saltava dando le spalle all’asticella. Anni prima, quando ancora adolescente praticava lo stile ventrale, ed il suo limite era di un metro e sessantatré centimetri, aveva chiesto al suo allenatore del liceo di provare con la tecnica a forbice, ma i progressi erano stati minimi.

Aveva poi sperimentato che, sollevando il bacino, le spalle arretravano e la schiena tendeva ad appiattirsi sull’asticella. Dick aveva una mente matematica e, considerato che non c’era alcuna regola che vietasse il movimento, cominciò a saltare al contrario. Così facendo, ai primi approcci, si era migliorato di quindici centimetri ed era progredito fino a vincere, con la squadra della Oregon State University, il titolo NCAA (la National Collegiate Athletic Association èl’organizzazione che gestisce le attività sportive dei college e università negli Stati Uniti). Inizialmente, con la sua tecnica, divenne una specie di fenomeno da barraccone, deriso e irriso, ma alla lunga, quando i risultati cominciarono a venire, fu riconosciuta la validità del salto al contrario che la stampa ribattezzò Dick Fosbury Flop.

Ritorniamo sulla pedana del salto in alto all’Estadio Olímpico, per i salti di finale. Fosbury si presenta calzando due scarpe di colore diverso, prima di prendere la rincorsa si dondola avanti e indietro, apre e stringe i pugni e poi si lancia seguendo una traiettoria semicircolare. Il pubblico è confuso; tutti gli altri saltatori eseguono il salto ventrale mentre lui, poco prima di staccare, si gira passa sopra all’asta di schiena Ma, rapidamente, la folla scopre in lui un nuovo idolo. Gli spettatori lo seguono col fiato sospeso, lo ammirano, lo acclamano. L’asticella sale e Fosbury supera tutte le misure al primo tentativo, sino alla quota di 2 metri e 22 centimetri. Il sovietico Gavrilov, a quel punto, si ferma. Restano in gara, a 2 metri e ventiquattro centimetri, Ed Caruthers eDick Fosbury. Il primo fallisce i tre tentativi; Fosbury, al terzo salto, supera l’asticella e si consacra campione olimpico stabilendo il record statunitense e quello olimpico. La folla impazzisce, ha compreso che la storia del salto in alto è cambiata per sempre e lo sa anche Dick, che sale sul podio con il sorriso di chi è consapevole di aver compiuto un’impresa. D’ora in poi, il Fosbury Flop sarà la nuova tecnica della specialità ed il salto rivoluzionario sarà battezzato come The wizard of Foz, la magia di Fosbury.

Il giornalista sportivo inglese, Simon Burnton, ha scritto sul Guardian, celebrando i cinquanta anni dell’impresa: “Per chiunque avesse visto allora i salti delle Olimpiadi fino a Messico ‘68, lo stile di Fosbury sarebbe parso totalmente bizzarro. Per chiunque lo guardi adesso, sono tutti gli altri saltatori a risultare bizzarri”.

Dopo la vittoria olimpica, Fosbury riprese gli studi, conseguendo la laurea in ingegneria civile, si trasferì nell’Idaho continuando a vincere battaglie civili e politiche, sempre a modo suo, con ostinazione, sfidando il sistema al contrario. Qualche anno fa, ha sconfitto un tumore alla colonna vertebrale ed oggi, a quasi settantacinque, anni gira per il mondo a raccontare di quel suo gesto atletico al contrario.

Per concludere, è da segnalare una foto, apparsa il 24 maggio 1963 sul quotidiano di una comunità del Montana, “Missoulian“, che ritrae uno studente quindicenne, Bruce Quande che supera l’asticella del salto in alto saltando all’indietro. In una delle sue rarissime interviste, alcuni anni dopo, Quande affermò che aveva saltato solo nel breve periodico scolastico e di non averci mai più pensato. Cinque anni dopo, con un salto simile, Dick Fosbury avrebbe vinto le Olimpiadi e rivoluzionato la specialità.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Oriana Fallaci – 1968. Dal Vietnam al Messico. Diario di un anno cruciale – Edizioni Rizzoli, Giuseppe Gentile – La medaglia (con)divisa – Edizioni Fuori onda 2012